Die Kirche im Grossherzogtum Luxemburg

Geschichtlicher Überblick

Bereits sehr früh, in einer vom christlich-römischen Trier im 4. Jahrhundert ausgehenden Evangelisierungswelle, wurden die Gegenden in und um das heutige Territorium des Grossherzogtums Luxemburg vom Christentum berührt. Ab dem 6.-7. Jahrhundert entstanden im Zug einer christlichen Konsolidierung territorial weitreichende Ur- oder Mutterpfarreien. Spätere Aufteilungen ergaben das z. T. heute noch bestehende Pfarrsystem. Eine herausragende Rolle spielte die kleine Siedlung Echternach als Stützpunkt für die Friesenmission des aus England stammenden Mönchs und Völkerapostels Willibrord (658-739). Echternach wurde zu einer bedeutenden Benediktinerabtei, deren Basilika noch heute die Gebeine des hl. Willibrord birgt; er wird als Landesheiliger Luxemburgs namentlich bei der alljährlichen Springprozession am Pfingstdienstag von zahlreichen Pilgern aus dem In- und Ausland verehrt.

Charakteristisch für den Katholizismus in der mittelalterlichen Grafschaft bzw. dem Herzogtum Luxemburg, das über keinen Bischofssitz verfügte, wurde der dominierende Einfluss männlicher oder weiblicher Ordensgemeinschaften benediktinischer, franziskanischer oder dominikanischer Obedienz auf Seelsorge, Spiritualität und Kultur. Typisches Merkmal dieser Kirche: eine starke marianische Prägung, die im Kult der „Trösterin der Betrübten“ seit dem 17. Jh. einen bis auf den heutigen Tag nicht verklungenen Höhepunkt kennt (Muttergottes-Doppeloktave jährlich nach Ostern).

Nachdem Luxemburg während nahezu 1500 Jahren unter 6-7 Nachbardiözesen aufgeteilt war, wurde die Kirche im Jahre 1840 durch Errichtung eines Apostolischen Vikariates eigenständig. 1870 promovierte sie zur Diözese, 1988 zur Erzdiözese. Sie deckt sich territorial mit dem Land Luxemburg. Im 1839 neuentstandenen Luxemburger Staat, der unter dem Druck politischer Krisen und gebietsgieriger Nachbarstaaten (Belgien, Frankreich, Preussen, Nazi-Deutschland) mehrfach unterzugehen drohte, spielte die katholische Kirche als religiös-weltanschauliche Einheitsklammer, die bis heute nahezu die ganze Bevölkerung umfasst, eine patriotische und volksintegrierende Rolle. In der Zeit moderner Säkularisierung verliert sich ihre fast ausschliessliche Prägungskraft, doch ist der Katholizismus innerhalb des bestehenden Meinungspluralismus nach wie vor eine unverzichtbare Komponente, da er den verschiedenen Volks- und Gesellschaftsschichten nahe geblieben ist. Das Verhältnis Staat-Kirche ist freundschaftlich und basiert auf gegenseitiger Autonomie und Zusammenarbeit.

Die Katholische Kirche im Grossherzogtum suchte sich den modernen Anforderungen durch die IV. Diözesansynode zu stellen(1969-1981) und schaffte somit den Durchbruch zur heutigen Welt und Kultur, mit der sie in konstruktivem Dialog steht. Bis dato ist diese Synode wesentliche Referenz der Luxemburger Katholiken und trägt als „aggiornamento“ kirchlicher Lebens- und Wirkweise ihre Früchte auf verschiedenen Ebenen. Eine schwindende Religiosität stellt hingegen derzeit die grösste Herausforderung für die Luxemburger Kirche dar.

Eine europäische Berufung erhält diese Kirche nicht nur durch ihre Osmose zu einem in Europa fest integrierten Staat mit europäischen Institutionen und Beamten, sondern auch begünstigt durch die Dreisprachigkeit und die zentrale Stellung Luxemburgs innerhalb der EU, durch den aktiven Bezug zu zahlreichen übernationalen kirchlichen Instanzen.

Georges HELLINGHAUSEN

Déi fréier Bëscheef

"UT UNUM SINT"

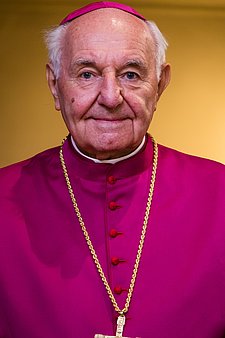

Nach dreizehnjähriger Tätigkeit in Rom als Generalsekretär zweier Päpstlicher Missionswerke (1977-90), wurde der aus Esch-Alzette gebürtige Fernand Franck zweiter Erzbischof von Luxemburg. Die Einheit seiner Diözese sowie der Kirche insgesamt wurde sein Leitmotiv, wie seine an Joh 17,21 angelehnte Devise „Ut unum sint“ verrät. Er ließ alle kirchlichen Strömungen im sich pluralisierenden gesellschaftlichen Umfeld zur Geltung kommen, setzte sich ein für kirchliche Berufe und die Erweiterung der Priesterausbildung durch ein Propädeutisches Jahr, aber auch für ein verstärktes Laienengagement in der Kirche. Die diözesanen Strukturen baute er partizipativ aus, reorganisierte die Territorialpastoral im kooperativen Sinn durch Schaffung von fünf Pastoralregionen und Zusammenfassung der Pfarreien in Pfarrverbänden.

1997/98 kam es zum Abschluss zweier Konventionen mit dem Staat, die sowohl das religiöse Unterrichtswesen in den Primärschulen wie die verschiedenen Sparten der Kultusposten neu regeln.

Fernand Franck führte die Kirche ins 21. Jahrhundert, u. a. durch Formulierung einer historischen Vergebungsbitte der Luxemburger Kirche an Aschermittwoch 2000 und durch Einberufung einer großen Diözesanversammlung („Kirche 2005“), gefolgt von mehreren Pastoralinitiativen auf diözesaner und regionaler Ebene („Dräischrëtt“; „Accueil – für eine hörende und einladende Kirche“).

Hinsichtlich gesellschaftspolitischer Themen, besonders in Zusammenhang mit Gesetzesnovellierungen, setzte er sich auseinander u. a. mit eingetragenen Lebenspartnerschaften, Schwangerschaftsabbruch und Euthanasie. Dabei zeichnete der aufgeschlossene Kirchenmann sich aus durch gemäßigte und ausgewogene Positionen. Er richtete eine Kontaktstelle für Opfer physischer und sexueller Gewalt aus dem kirchlichen Umfeld ein und veröffentlichte zum besseren Schutz entsprechende Leitlinien.

Mgr Franck, der als Erzbischof von Luxemburg mehrere verantwortungsvolle Posten auf dem internationalen Parkett innehatte, ist bis heute Großprior der luxemburgischen Statthalterei des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem und Präsident der Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Völkerfrieden.

Georges HELLINGHAUSEN

georges.hellinghausen@cathol.lu

"TIBI SERVIRE"

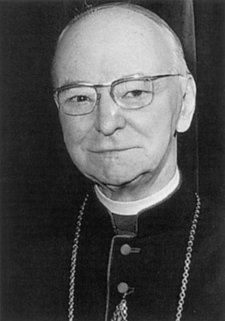

Unter Bischof Jean Hengen (*23.11.1912 - †29.1.2005), aus Düdelingen stammend, sollte die vom II. Vatikanischen Konzil angeregte Erneuerung der Kirche konkrete Gestalt annehmen durch die noch von Bischof Lommel einberufene IV. Luxemburger Diözesansynode (1969-81). Sie wirkte bahnbrechend und bewusstseinbildend für das neue Verständnis einer tief in der Gesellschaft verankerten, mit den konkreten Sorgen und Nöten sich solidarisierenden, dienenden Kirche.

Greifbare Frucht des Aggiornamento innerhalb der Luxemburger Kirche wurde das Schaffen neuer Gremien, in denen vor allem die kirchliche „Basis“ ihre Stimme, wenn auch konsultativ, einbringen kann (diözesaner Priesterrat und Pastoralrat, Pfarrgemeinderäte). Seit seinem Amtsantritt ist der neue kirchliche Stil von Bischof Hengen mit Klugheit, Umsicht und Respekt vor dem inner- und außerkirchlichen Pluralismus in der Luxemburger Kirche heimisch geworden. Dank seiner Volksverbundenheit sowie eines menschlich-verbindenden Umgangs- und Führungstones konnten neue Formen von Seelsorge (diözesane Dienststellen wie CPF, CPMT, CCEA usw.) und verstärktes Laienengagement in der Kirche sowie der Dialog mit einer säkularisierten Gesellschaft durchgesetzt werden.

Durch seine Mitgliedschaft in zahlreichen europäischen kirchlichen Organisationen ist die internationale Berufung der Luxemburger Kirche voll zum Tragen gekommen.

Trizentenarium der Erwählung Marias zur Landespatronin (1978), Papstbesuch in Luxemburg (1985), persönliche Ernennung zum Erzbischof bei dieser Gelegenheit und Erhebung Luxemburgs zur Erzdiözese (1988) sind bleibende Meilensteine im Episkopat von Mgr. Jean Hengen.

Georges HELLINGHAUSEN

georges.hellinghausen@cathol.lu

"NOS AUTEM POPULUS TUUS"

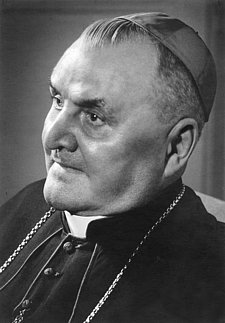

Leo Lommel, früherer Seminarprofessor, setzte sich bereits als Bischof-Koadjutor für Instandsetzung und Restaurierung der durch den Krieg stark in Mitleidenschaft gezogenen zahlreichen Kirchen in Luxemburg ein; hierbei ließ er vor allem einheimische Künstler zum Zuge kommen.

Eine tiefe Menschlichkeit, seine Liebe zu Rom und zum Bauernstand, aus dem er hervorgegangen war, charakterisierten ihn als Person. Sein Einsatz für die Versöhnung mit Deutschland, schließlich seine persönliche Teilnahme am II. Vatikanischen Konzil in Rom (1962-65) bestimmten sein Wirken als fünfter Bischof von Luxemburg. Seine Amtszeit, die sich durch eine große Aufgeschlossenheit auszeichnete, läutete die Erneuerung und Öffnung der Luxemburger Kirche zur modernen Welt und Kultur in Luxemburg ein, die bei der Dreihundertjahrfeier der Proklamation der Trösterin der Betrübten zur Stadtpatronin (1966) einen ersten greifbaren Ausdruck fand und zur anstehenden Synode überleitete.

Georges HELLINGHAUSEN

georges.hellinghausen@cathol.lu

"PRO ANIMABUS VESTRIS"

Die Ernennung des aus Rollingergrund stammenden Herz-Jesu-Priesters und Generaloberen Joseph Philippe zum Bischof-Koadjutor 1935 kam völlig überraschend.

Als Diözesanbischof verwandte er sich in verstärktem Maß für eine Wiederbelebung des Exerzitienwesens und des religiösen Brauchtums. Bald nach der imposanten Willibrord-Jubiläumsfeier in Echternach (1939) brach der Zweite Weltkrieg aus, und Luxemburg kam unter die Nazi-Fremdherrschaft.

Persönlich trat Bischof Philippe der deutschen Besatzung nicht offen entgegen, um das religiös-kirchliche Leben, das sowieso nur noch in eingeschränktem Maß funktionieren konnte, nicht zu gefährden; jedoch mied er jeden Kontakt mit der Obrigkeit und traf Vorkehrungen für den Fall einer Verwaisung der Diözese. Die Kirche wurde durch die deutsche Zivilverwaltung progressiv aus dem öffentlichen Leben zurückgedrängt und ausgeschaltet: zwangsweise Aufhebung der christlichen Organisationen, Ausweisung des Religionsunterrichts aus den Schulen, Aufhebung der beschaulichen Klöster und Enteignung der aktiven Ordensgemeinschaften waren hiervon Korollarien. Die Bistumsverwaltung blieb hingegen die einzige intakte Iuxemburgische Institution während des Weltkrieges, obwohl auch sie zeitweilig in Frage gestellt und eine Deportation des Bischofs im deutschen Lager nicht unerörtert geblieben war.

Nach der Befreiung 1945 setzte sich Philippe für den Wiederaufbau der kirchlichen Einrichtungen ein. Dieses Werk wurde besonders von seinem Koadjutor und Nachfolger, dem fünften Bischof von Luxemburg, Leo Lommel aufgegriffen und weitergeführt.

Georges HELLINGHAUSEN

georges.hellinghausen@cathol.lu

"TUUS SUM EGO"

Dritter Bischof von Luxemburg wurde der Bettemburger Dechant Petrus Nommesch, nach einer langen Sedisvakanz, welche durch die Infragestellung der Eigenstaatlichkeit Luxemburgs im Anschluss an den „Armistice“ bedingt war. Nommesch wurde zum Bischof der Versöhnung und des Einvernehmens zwischen Staat und Kirche: Der Schulkonflikt erhielt 1921 eine zufriedenstellende Lösung, so dass die seit 1912 in die Pfarreien verlegte Religionsunterweisung wieder im öffentlichen Unterricht ihren Platz fand.

Kirche und Staat stehen seither in freundschaftlichem und heute partnerschaftlichem Verhältnis zueinander. Bekenntnis zu Dynastie und Luxemburger Eigentraditionen, Romorientierung (Wallfahrten in die Ewige Stadt, Feier der Papstkrönungstage) und Marienverehrung (Erweiterungsbau der Kathedrale, 1935 in Angriff genommen) blieben unter seinem Episkopat wichtige Lebensadern des Luxemburger Katholizismus.

Weitere prägnante religiös-pastorale Schwerpunkte seiner Amtszeit: Eucharistischer Nationalkongress 1924, Förderung der Herz-Jesu-Verehrung, Neubau des Priesterseminars auf Limpertsberg 1930, Zusammenfassung des Vereinswesens in der belgisch inspirierten Katholischen Aktion um und nach 1930.

Georges HELLINGHAUSEN

georges.hellinghausen@cathol.lu

"PAX ET VERITAS"

Der aus Canach gebürtige Lehrerssohn J.-J. Koppes folgte Bischof Adames 1883 als Oberhirte der Luxemburger Diözese.

Die bis dahin umstrittene Dominikanerinnengemeinschaft um Clara Moes wurde zu Beginn seines Episkopats anerkannt. Das vor allem durch Laienkräfte getragene und vom deutschen Katholizismus inspirierte katholische Verbandswesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde von ihm gefördert (Gründung von katholischer Volkshochschule, Volksverein, Akademiker-Verein, Rechtspartei), so dass der Katholizismus zur führenden kulturellen und letztlich auch politischen Kraft in der Luxemburger Gesellschaft nach dem Großen Krieg werden konnte.

Dieser Entwicklung gingen freilich heftige und hartnäckige Kämpfe, besonders um das umstrittene Schulgesetz (1912) und um Presseangelegenheiten voraus, bei denen Koppes eine intransigente Haltung einnahm und das Verhältnis Staat-Kirche, das im 19. Jahrhundert nie gesund gewesen war, stark präjudizierte.

Bischof Koppes ist vor allem als Kampfbischof, in Frontstellung zu Liberalismus, Sozialismus und Freimaurertum, in die Geschichte eingegangen.

Georges HELLINGHAUSEN

georges.hellinghausen@cathol.lu

"SUCCURE MISERIS"

Als 1870 das dreißig Jahre zuvor gegründete Apostolische Vikariat Luxemburg zur regulären Diözese avancierte, wurde Nikolaus Adames aus Ulflingen, nachdem er bereits seit 1848 als Apostolischer (Pro-)Vikar den Geschicken der Luxemburger Kirche vorgestanden hatte, zum ersten Bischof von Luxemburg ernannt.

Adames begünstigte die im Zuge seiner Zeit liegende Gründung vielfältiger religiöser und sozial-karitativer Vereine und ließ durch die Redemptoristen, denen er nahestand, in wiederholtem Maß Volksmissionen predigen, welche die tiefinneren, glaubensmäßigen Schichten des Luxemburger Katholizismus in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts stark formten.

Das Erscheinen des Amtsblattes „Kirchlicher Anzeiger“ (seit 1871), die Gründung des städtischen Konviktes (1872), das Einpflanzen auswärtiger Ordensgemeinschaften (z. B. der Peppinger Benediktinerinnen 1875) oder die Begünstigung einheimischer Schwesterngründungen (etwa der Zitaschwestern 1875), eine innige Beziehung zu Rom und Papsttum, die ihren Niederschlag in regelmäßigen Hirtenschreiben gefunden hat, sodann sein Einsatz für die Pflichten der Katholiken in Familie, Pfarrleben und Gesellschaft, schließlich die starke Förderung der Muttergottesverehrung, die sich u. a. im Planen der neuen Glacis-Kapelle ausdrückte (1885 vollendet): All das sind wichtige religiös-seelsorgliche Akzente in der bischöflichen Amtszeit von Nikolaus Adames. In ihr kristallisierte und festigte sich, nicht zuletzt durch große religiöse Feiern wie die Krönung des Gnadenbildes 1866, das Eigenbewusstsein des Luxemburger Katholizismus in Symbiose mit Land, Leuten und nationalem Geschehen.

Georges HELLINGHAUSEN

georges.hellinghausen@cathol.lu